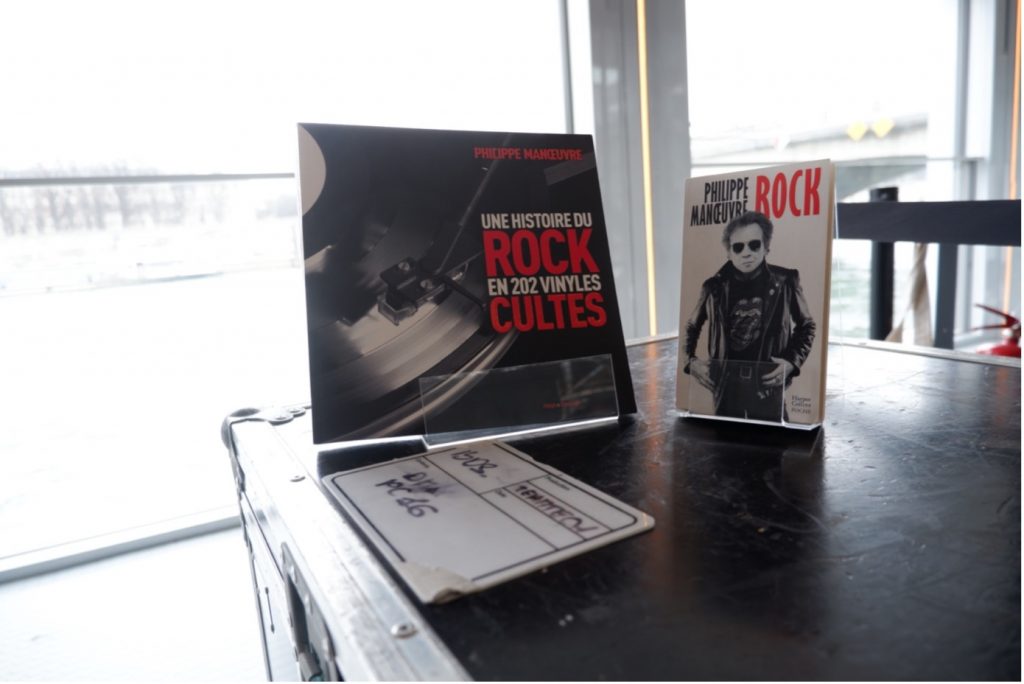

Philippe Manœuvre : “Entendre la jeunesse éternelle au travers du rock”

Ancien journaliste et critique, puis rédacteur en chef de Rock & Folk, Philippe Manœuvre est aujourd’hui écrivain. Légende du rock à part entière, Philippe Manœuvre nous raconte sa passion.

Les journalistes sont-ils les ennemis des artistes ?

Il y a eu plusieurs périodes. Au début, donc fin des années 60, je n’étais pas encore là, mais apparemment les journalistes rock se présentaient comme les représentants du public : “On est venu pour vous dire ce que les gens pensent vraiment, car vous ne le savez plus, vous ne voyez que des représentants de maison de disques, des managers, des tourneurs !”. Cet élément a été très utilisé par certains artistes comme Bob Dylan ou David Bowie et Jérome Soligny, les Stones avec moi-même. Sans doute, ces derniers m’ont utilisé à un moment, mais on était quand même une bande d’incontrôlables.

À partir de 1974, à mes débuts, le rock a déjà vingt ans et il devient vraiment adulte. Le nouveau héros est Lou Reed, et moi, je n’ai pas du tout envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Je suis même très admiratif de sa carrière, du Velvet et de sa trajectoire. Sa légende, je suis fier d’y contribuer.

D’ailleurs, lorsque je suis devenu rédacteur en chef de Rock & Folk, j’ai remarqué que tous mes journalistes avaient des liens intimes avec certains artistes. En effet, suivre un groupe, dès ses débuts, permet de nouer une relation plus vraie. On devient un témoin privilégié et presque un ami.

Qu’avez-vous ressenti la première fois face à Lou Reed ?

J’étais fou de bonheur ! Ce jeune homme avait composé des chansons colossales. Je ne parle pas de Heroin, mais plutôt de Venus in Furs, European Son, Run Run Run, Sweet Jane. Par ailleurs, j’étais à son concert à l’Olympia lorsque paraissait l’album Rock’n’ Roll Animal. Les musiciens jouaient tellement fort qu’on avait l’impression que les fauteuils reculaient.

Ressentez-vous toujours des émotions en concert ?

Bien sûr ! J’avais l’habitude de dire : “J’arrêterais d’être rédacteur en chef lorsque je ne serai plus emballé par ce qu’on nous envoie à chroniquer”. Un jour, je suis arrivé à mon bureau où une pile énorme de disques m’attendait. J’ai alors réalisé que le jour était venu : ça m’excitait moins, ces disques étaient là depuis huit jours, pas déballés, et moi j’avais l’impression de travailler dans l’industrie de la réédition. Or, à l’origine, j’étais quand même venu pour entendre, grâce au rock, la jeunesse éternelle ! Finalement, David Bowie avait raison lorsqu’il disait : “Le rock n’est plus le fer de lance des mouvements de jeunesse”. Il m’avait confié cela à la sortie de son album Never let me down, en 1987. Cette phrase reste importante puisque Jérôme Soligny l’a reprise dans son livre sur David Bowie, Rainbowman, aux Éditions Gallimard.

© Julian Debiais

Avez-vous déjà appris à apprécier un artiste en l’interviewant ?

Il y avait un danger, moi, je m’intéressais à Lou Reed, au rock new-yorkais underground, comme les New York Dolls, et également au hard rock. Quand Philippe Paringaux (mon premier rédacteur en chef) me disait : “Tu vas aller interviewer Léo Sayer”, à l’antipode de mes goûts, cela me révoltait. Mais il m’a répondu : “Tu veux être journaliste toute ta vie ou activiste du rock pendant deux ans ?”. Le choix était vite fait ! Alors, je suis parti interviewer Léo Sayer, Elton John, etc…

Il ne cédait pas là-dessus, car il avait dû voir, derrière ma façade (la prétention, l’activiste rock du début…), que je pourrais devenir un jour rédacteur en chef du journal. Il me formait, en quelque sorte. On discutait très souvent ensemble, car il avait une culture musicale extraordinaire. Il avait vu tous les artistes de légende, Stones, Zeppelin, Steppenwolf, Creedence, Byrds, Van Morrison, il avait été au bon endroit au bon moment.

Est-ce vrai que les journalistes, chez Rock & Folk, n’avaient le droit qu’à une seule écoute avant d’écrire une chronique ?

C’est arrivé, mais pas toujours. Parfois, je demandais à Philippe Paringaux un délai supplémentaire ou plusieurs écoutes pour me faire une idée. Et lui me répondait toujours : “T’écoutes un disque, t’es chez le disquaire, tu l’achètes ou pas ?”. On essayait alors de rationaliser, on s’y mettait à plusieurs.

On était jeune, avec chacun son opinion, avec aussi la volonté de casser les codes, changer la posture des critiques. Et puis, il y avait des critiques de jazz au sein de la rédaction. Le journal venait de Jazz Hot, avec des gens qui avaient connu Boris Vian, lequel venait lui-même dans les bureaux porter ses papiers. Les bureaux de Rock & Folk sont dans les mêmes locaux que ceux de Jazz Hot, et je me disais : “Wow, quand même, il était là le père !”. C’est d’ailleurs Boris Vian qui a tout inventé. Il faisait lui-même les notes de pochette des disques Philips et il a amené cette manière un peu rigolote de présenter ses disques.

Vous lancez presque une déclaration d’amour au vinyle dans votre livre. Pourquoi ?

J’ai peur que les gens ne sachent pas qu’un disque, par exemple de Jerry Lee Lewis ait existé. Je suis sans doute le dernier des critiques rock, car toute la première génération est partie. Sauf Paringaux, mais il ne veut plus écrire depuis plus de vingt ans. Moi, je suis encore là et j’essaye de jouer ce rôle de passeur.

Le rock a toujours eu une vocation de recherche : un département de recherche existait dans les maisons de disque et des groupes en sont sortis, comme les Silver Apple. Ce groupe est fondamental, parce que finalement c’est le premier groupe électro. Quand on écoute Contact, on se dit : “Bon sang, on est en 1968 et c’est déjà totalement novateur.”

© Julian Debiais

Le fait de jouer de la musique a-t-il apporté quelque chose à la critique ?

Bien sûr ! C’est d’ailleurs Johnny Hallyday qui m’en a le mieux parlé. À l’époque (avant Rock and Roll attitude), il était vraiment au fond du trou. Je venais de commencer les Enfants du Rock à la télévision. Il était présent et seul dans sa loge. D’un seul coup, il me voit passer, il sourit et me fais signe d’approcher. Il me dit : “Alors t’es en train de monter sur scène ? T’as vu que ce n’est pas facile ! T’as raison de le faire parce que sinon tu serais devenu totalement con, t’es bien conscient de ça ?” En effet, j’aurais pu devenir un critique con, mais en montant sur scène, j’avais découvert, par exemple, que ce n’est pas si simple de ne pas tomber dans la fosse, de tenir le micro. Et cette remarque m’a vraiment marqué : “La critique est aisée mais l’art est difficile.”

Quand on est très jeune et qu’on a lu quelques bouquins, on se permet parfois de casser tout le monde. En tout cas, moi, j’étais très critique, jusque dans les salles de spectacles. Un jour, avec Philippe Paringaux, on est allé voir un concert avant d’aller boire un coup au bar. J’étais très bruyant… Alors, Paringaux m’a dit : “Si tu n’aimes pas ça, c’est pas la peine d’en dégoûter les autres ! S’il te plaît…” Leçon reçue, leçon retenue. J’ai beaucoup appris des gens comme lui, de personnages comme Johnny, Gainsbourg, Bashung et Bergman, Polnareff, qui m’ont aidé en me donnant des tuyaux à des moments où il fallait le faire, sinon j’aurais pu très nettement basculer et devenir très con.

© Julian Debiais

Quelles sont vos inspirations littéraires ?

Elles sont toutes plus ou moins dans la collection Speed 17, ces livres que j’ai publié en France de 1977 à 1985. Du rock, du polar, des écrivains électriques… Je venais de lire Hunter S. Thompson, Lester Bangs, Charles Bukowski… Que des gens qui avaient une écriture inspirée de William S. Burroughs. Le Festin nu est un livre nettement moins facile à lire que les autres, mais il y a vraiment tout dedans ! D’ailleurs, Burroughs est à l’origine du champ lexical du rock. Par exemple, c’est lui qui a inventé le terme “Heavy Metal”.

Nous, à l’époque, on avait 25 ans, mais on n’avait pas Wikipédia. On passait notre vie à chercher une ligne cohérente dans le passé ; on voulait savoir s’il y avait eu du rock avant le rock ! On trouvait des pistes dans le surréalisme : le fait qu’André Breton aille gifler des spectateurs d’expositions en disant que c’était de l’art bourgeois, que Cravan aille cracher sur des affiches, toutes ces attitudes étaient très rock & roll en fait. Quand André Breton décrète que l’acte surréaliste ultime serait de se balader boulevard Saint-Michel armé d’un revolver en flinguant des gens au hasard, il invente le punk, non ?

© Julian Debiais

Propos recueillis par Julian Debiais

Articles liés

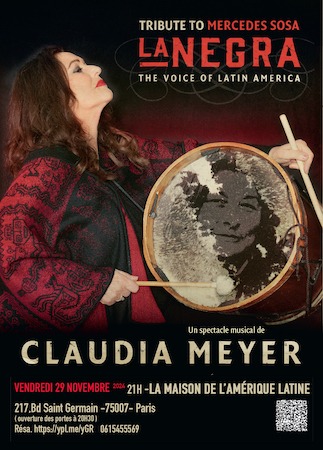

“La Negra” : un hommage à Mercedes Sosa par Claudia Meyer à la Maison de l’Amérique latine

Le caractère original et innovant de l’angle choisi par Claudia Meyer est de faire revivre l’artiste Mercedes Sosa (10 ans déjà) et de redécouvrir l’œuvre et l’itinéraire d’une femme internationalement connue pour sa voix, son engagement, ses succès et...

“Une trilogie new-yorkaise”, Paul Auster en miroir d’Igor Mendjisky au Théâtre de la Ville

Dans une fresque en forme de thriller de près de quatre heures avec entractes, Igor Mendjisky déclare sa flamme à l’écrivain américain Paul Auster et sa “Trilogie new-yorkaise”. Trois romans constituent les trois histoires qui croisent des détectives et...

Effets visuels (VFX), jeux vidéo et animation : l’école américaine GNOMON intègre le groupe EDH

GNOMON, établissement d’enseignement supérieur privé américain, spécialisé dans les domaines des effets visuels (VFX), des jeux vidéo et de l’animation, intègre le Groupe EDH, leader français de l’enseignement supérieur spécialisé dans la formation aux métiers créatifs. Fondée par Alex...